「放射線技師として骨盤骨折を考える」

社会医療法人真泉会 今治第一病院 飯田譲次

当院は心臓血管外科を中心とし、整形、消化器、泌尿器、救急、乳腺外科等の外科系の診療を行っている。今治市内は二次救急を当番制で行っており、当日は様々な外傷・疾患が搬送され、日勤帯は救急医によるトリアージが行われ、専門医へ診療が受け継がれる。

画像診断においては、放射線科医不在のため遠隔画像診断を行っているが、リアルタイムな読影では無いため放射線技師に意見を求められることが多い。

そのため、当院では習慣的に骨撮影およびCTとMR検査について、技師による画像チェック(技師読影)を行っている。それぞれの検査において技師サイドで異常を認めた場合には、並行して医師、看護師との画像検査に対する情報交換をほぼリアルタイムで行っている。

心臓CTおよび消化管撮影はレポート形式を採っているが、これに関しては採っていない。しかしHIS、PACSの連携と習熟により情報の共有が進みストレス無く情報交換が行われている。

今回、ある高齢者の転倒外傷と交通外傷において、担当医師による骨盤骨折の見逃し事例があったが、この情報の共有と交換の存在により事なきを得た。

当院では専門医の不在や多忙な診療の中で、技師による一次読影は有効となることが多いが、技師の読影能力差(=撮影技術差)による見逃しや、外傷に対する知識不足も経験した。

そこで今回、骨盤骨折に対する撮影と読影を整理してみたので発表を行う。

はじめに

図1に骨盤正面の読影ポイントを示す。

図1 図2

図1 図2

骨盤の骨読影は骨盤が左右対称の構造であることが基本になっていることを考えれば、撮影ポジショニングの注意点は容易に理解できる。当院では原則として

① 臥位にて体軸方向の修正

② 左右ローテーション軸(面)の修正

③ 膝下に低い枕を入れ、locking mechanismを解除し下肢の内旋後、撮影を行っている。

痛みの強い場合や高エネルギー外傷など、明らかに出血が疑われる場合は撮影を省略し、CT検査を優先している。

※ locking mechanism:膝関節最終伸展時に脛骨が大腿骨に対し軽度の外旋運動を起こす現象

当院は二次救急であるため、骨盤の高エネルギー外傷に対しての治療は行っていない。

[序論]

骨盤骨折を見つけた場合その骨折が不安定骨折なのかどうか、出血性ショックを引き起こす骨折なのかどうかを判断しなければならない。骨盤輪骨折の分類は図2に示されるように外力による分類が一般的であり、骨折型による分類と定義および外力の推定を図3に示す。

図3 図4

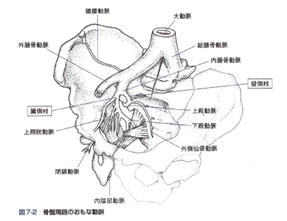

図4に骨盤輪骨折のシェーマと骨盤腔の主な動脈を示す。骨折型の分類において部分不安定型および不安定型に対しては骨盤の固定を考慮しなければならないため、注意が必要となってくる。

また動脈においては腸腰動脈内腸骨動脈の分岐である壁側枝(上殿動脈)は骨に密着する形で走行するため、骨折に伴う出血に大きく関与してくことになる。

前後圧迫外力および垂直剪断外力は血管の損傷を伴うため、出血量が多いとされ注意が必要となる。

骨盤骨折による出血の90%は骨髄性・静脈性であり、動脈性出血は10%程度に過ぎない、外傷による大量出血をきたす5大部位(胸腔・腹腔・後腹膜・四肢・外出血部位)についての出血源検索は必ず行わなければならない。

しかし、出血性ショックを呈している場合は、気道・呼吸・循環の管理から始めることが先決となることはいうまでもない。